茶的最早发现在什么时代,茶文化的真正发源时期是哪个朝代

来源:网络 编辑:第一茶叶 2025-04-07 11:50:40

本文目录一览

1,茶文化的真正发源时期是哪个朝代

这要看怎么定义茶文化了最早可以追溯的到远古时期的神农氏东汉就有关于茶事的记载比较公认的说法是起于唐,兴于宋,发展于明清中国茶文化主要是茶在精神文化中的体现,这比“茶风俗”、“茶道”的范畴深广的多,也是中国茶文化与欧美或日本的茶文化的区别。把茶作为饮料、作为一种精神享受,真正有历史记载的应该从西汉算起。王褒《僮约》中“烹茶尽具”、武阳买茶和记载,充分证明了当时饮茶风俗的形成和茶叶市场的存在。东晋常璩在《华阳国志巴志》中记述了巴蜀地共的很多共梧甚至把茶作为贡品。魏晋南北朝时一些有识之士“以茶养谦”巳成风气,如晋吴兴太守陆纳已养成只招待茶水的习惯,客来敬茶这也许是最好的例证。

2,潮汕功夫茶起源哪个朝代

所谓功夫茶,并非一种茶叶或茶类的名字。而是一种泡茶的技法 。之所以叫功夫茶,是因为这种泡茶的方式极为讲究。操作起来需要 一定的功夫,此功夫,乃为沏泡的学问,品饮的功夫。 功夫茶起源于宋代,在广东的潮州府(今潮汕地区)及福建的漳州、 泉州一带最为盛行,乃唐、宋以来品茶艺术的承袭和深入发展。苏辙有 诗曰:“闽中茶品天下高,倾身事茶不知劳。” 品功夫茶是潮汕地区很出名的风俗之一,在潮汕本地,家家户户都 有功夫茶具,每天必定要喝上几轮。即使用乔居外地或移民海外的潮 汕人,也仍然保存着品功夫茶这个风俗。可以说,有潮汕人的地方,便 有功夫茶的影子。 功夫茶以浓度高著称,初喝似嫌其苦,习惯后则嫌其他茶不够滋 味了。功夫茶采用的是乌龙茶叶,如铁观音、水仙和凤凰茶。乌龙茶 介乎红、绿茶之间,为半发酵茶,只有这类茶才能冲出功夫茶所要求 的色香味。 凤凰茶产自潮州凤凰山区,茶汤色泽微褐,茶叶条索紧、叶质厚 实,很耐冲泡,一般可冲20次左右。凤凰单丛茶最有名,具桂花、茉 莉、蜂蜜的风味,曾在福州举行的全国名茶评选会上荣获桂冠。 功夫茶的茶具,包括炉子,是红泯小炭炉,一般高一尺二寸,茶 锅为细白泥所制,锅炉高二寸,底有碗口般大,单把长近三寸,冲罐 如红柿般大,乃潮州泥制陶壶,茶杯小如核桃,乃瓷制品,其壁极薄 。 茶池形状如鼓,瓷制,由一个作为“鼓面”的盘子和一个类似“ 鼓身”的圆罐组成。盘子上有小眼四个,为漏水所用。而圆罐则用于 容纳由盘子漏下的废茶水。 功夫茶所用的冲罐(茶壶),并非买来就用,而要先以茶水“养 壶”。一把小壶,须先以“洗茶”(即泡茶时的第一道茶)之水频频 倒入其中,养上三月有余,方可正式使用。 潮汕功夫茶,是融精神、礼仪、沏泡技艺巡茶艺术、评品质量为 一体的完整的茶道形式。 标准的功夫茶艺,有后火,虾须水(刚开未开之水),捅茶,装茶, 烫杯,热罐(壶),高冲,低斟,盖沫(以壶盖将浮在上面的泡沫抹去) ,淋顶十法。 潮汕功夫茶一般主客四人,主人亲自操作。首先点火煮水,并将 茶叶放入冲罐中,多少以占其容积之七分为宜。待水开即冲入冲罐中 之后盖沫。第一冲杯,以初沏之茶浇冲杯子,目的在于造成茶的精神, 气韵彻里彻外的气氛。洗过茶后,再冲入虾须水,此时,茶叶已经泡 开,性味俱发,可以斟茶了。斟茶时,四个茶杯并围一起,以冲罐巡 回穿梭于四杯之间,直至每杯均达七分满。此时罐中之茶水亦应合好斟 完,剩下之余津还需一点一抬头地依次点入四杯之中。潮汕人称此过 程为“关公巡城”和“韩信点兵”。四个杯中茶的量,色须均匀相同, 方为上等功夫。最后,主人将斟毕的茶,双手依长幼次策奉于客前,先 敬首席,然后左右佳宾,自己最末。

3,请问四川的长嘴茶壶最早出现在哪个朝代最好有依据谢谢

长流壶最早在中国出现的时间迄今没有确切的文字记载,只流传一些传说故事: 一说起源于三国时期的后主阿斗,生性多虑,怕人图谋不轨,借侍酒之机行刺。足智多谋的诸葛亮遂特设计出既是长嘴又是弯嘴的青铜酒壶,以防不测。 另一说也与巴蜀地域有关。传说重庆一带川江上的纤夫因劳动繁重,歇息时都有喜在船上饮酒解乏取乐的习惯。纤夫们彼此熟悉、性格豪爽、关系融洽,喝酒时常邀邻船的纤夫共饮。因要各守其船,而船与船之间总有一定间距,纤夫们便用打通了竹节的竹筒传送酒浆,后才改进为仿龙头古船的形状,打造为龙头铜壶,长长的龙尾即为壶嘴。 又一说轩辕帝问道青城山时,就留下长嘴铜壶茶艺。东汉张陵在青城山创道教正一派,留下“龙壶茶艺“,形成青城山派茶艺雏形。 代长嘴壶茶艺全名是四川长嘴铜壶功夫掺茶艺术,故简称四川茶艺.四川茶艺有据可查应源于唐宋时期川东地带,唐宋时期有<斗茶图>为据,此画是茶画中的传神之作,画面上四茶贩在树荫下作“茗战”(斗茶)。人人身边备有茶炉、茶壶、茶碗和茶盏等饮茶用具,轻巧的挑担有圆有方,随时随地可烹茶比试,其装备丝毫不比现代胜利人士的初级休闲-高尔夫装备差。左前一人手持茶杯、一手提茶桶,意态自若,其身后一人手持一杯,一手提做工精细的长嘴铜壶。作将壶中茶水倾入杯中之态,另两人站立在一旁注视。斗茶者把自制的茶叶拿进去比试。这就是唐末宋盛时期盛行几百年的高档休闲生活方式---“斗茶”事先的斗茶盛会堪比现代的高尔夫竞赛。图中人提的壶莫若就是现在令中国茶艺界膛目结舌的四川长嘴铜壶! 后来清茶馆业快速兴盛,长嘴壶逐渐出现在沱江、长江沿岸的茶馆里,方便在拥挤的茶馆里给客人添加茶水。晚清时期,长流壶在全国大部分地区都有流行,长嘴壶遂成中国茶馆一大风景。到了现代,长流壶从大部分茶馆消失,而集中在四川地区的老茶馆。 由于现代茶道艺术的复兴,传统的行茶技艺得到整理,长流壶茶艺重新焕发了光彩,成为四川茶道的代表,并形成不同的流派风格。目前比较活跃的长流壶流派有四川峨眉山的“峨嵋派”,蒙顶山的“龙行十八式”。,青城山派茶艺尤以“问道十六式“和“青城日月二十二式“见长。“玄门太极茶艺“自成体系,而茶艺直追天师张陵之“龙壶茶艺”,套路中“雪花盖顶“、“紫气东来“、“白鹤向青城“、“天人合一“等扬名天下,被誉为中华四大茶派之一。 当时经过战乱.斗茶之风渐渐消逝,到清末民初又由川东一带兴起.而到束缚前后才由长嘴壶出现在川东一带,当时出现时只是作为一种掺水续水的迷信茶具。到20世纪90年代由四川茶文化协会开掘并集合当时众多民间茶师比赛才得已发扬.由90年代末期失掉更进一步的提升,即:由以前地道的掺茶技术逐渐形成了现在的掺茶艺术。四川茶艺融入了中国茶文化,武术,舞蹈,杂技,体操,音乐等新一代的剖析艺术。观赏价值级高,长人知识,发人深思;这是人类对文明的追求的聪明结晶.是人类追求高尚文化与肉体文明的最洼境地!

4,茶叶最早发现是哪个朝代

茶叶的历史源远流长,从古至今,茶越来越让人们喜欢,成为了现今世界三大饮品之一,可见茶叶的发展多么的好。那么茶叶最早发现的时代是哪个,那个时代的人们是怎么生活的。一、神农时代:(炎帝时代)1、《世本帝系编》说:“炎帝即神农氏”,东汉宋衷注:“炎帝即神农氏,炎帝身号;神农代号也”。据《帝王世纪》云:“炎帝,神农氏,姜姓也。母曰任姒,有娇氏之女,名女登,为少典妃。游于华阳,有神龙,首感女登于常羊,生炎帝”,“华阳”是古地区名,因在华山之阳而得名,大概范围相当于今陕西秦岭之南一带;“常阳”指今宝鸡市南3—5公里神农乡境内的常羊山。2、《炎黄二帝历史考略》说:“因炎帝相貌丑陋奇异(牛头人身),不为少典国君所喜,就将女登和炎帝留在姜水(今宝鸡市天台山下清姜河)之滨,自己同次妃附宝(黄帝之母)居于姬水(今陕西延安黄陵县沮水河)之滨”。从这些史料中可以得知:神农氏和炎帝为同一个人,也是炎帝氏族的第一人,出生于宝鸡,成长于宝鸡。3、炎帝与黄帝同为华夏始祖。《国语·晋语》载:“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝。4、黄帝以姬水(陕西武功漆水河)成,炎帝以姜水(陕西宝鸡清姜河)成。成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。二帝用师以相济也,异德之故也。”这是中国历史最早记载炎帝、黄帝诞生地的史料。5、后来,两个部落争夺领地,展开阪泉之战,黄帝打败了炎帝,两个部落渐渐融合成华夏族,华夏族在汉朝以后称为汉人,唐朝以后又称为唐人,但是一直没有弃用华夏族称谓。6、炎帝和黄帝也是中国文化、技术的始祖,传说他们以及他们的臣子、后代创造了上古几乎所有重要的发明。母为有娇氏女,名曰女登,是少典的正妃。生炎帝。长于姜水,故有“姜”姓之称。7、炎帝与黄帝、蚩尤同时代,且均带有传说色彩。从古到今,被视为中华民族始祖象征的炎帝就是与黄帝齐名的炎帝神农氏,据传生于陕西宝鸡姜水(现宝鸡市清姜河流域)。二、神农时代的茶文化:1、传说在三皇五帝时代,神农(其所当的时间大约在伏羲与黄帝之间)上山采药,那天我们的医药祖先边采边尝,不知不觉中已尝了近72种中草药。2、草药中的毒性令他觉得口干舌燥,浑身非常的不舒服,于是便坐在树下休息,正在这时,几片树叶飘落在他面前,凭着往常的习惯,他又捡起树叶放入口中尝试,可是令他惊奇的是,过了一会儿神农开始觉得身体舒畅起来,口也不渴了,浑身好像一下子轻松了下来,而口中的树叶还留给他了一口的清香。(根据记载,茶叶在中国最早是作为药物使用的。在我国,传说茶是“发乎于神农,闻于鲁周公,兴于唐而盛于宋”茶最初是作为药用,后来发展成为饮料。东汉时期的《神农本草》中记述了以上故事“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”。)历史上第一个提出神农氏为茶祖的人,是茶圣陆羽的《茶经》,文中明确指出:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公”。而断定神农氏的依据是《神农本草经》和《神农食经》。前者载:“神农尝百草,一日遇七十二毒,得荼而解之。”后者载:“茶茗久服,令人悦志”。这一传说一直流传到当代。神农氏既是饮茶之祖,理所当然就是“中华茶祖”。发现茶叶并不难想象,比如说人类的祖先猿猴,他们在野外渴了的时候会到河边去喝水,有时遇见积水的也是一个方便快捷的选择,当积水旁边有植物的叶子落在了水里侵泡后就成了“茶叶水”当然不是所有的叶子侵泡后都好喝,唯有一种后来叫“茶的树叶”逐渐被猿猴所认可,就这样历经了现代人,把这种植物的叶子叫“茶叶”,人们只是感觉给白水增加了一些颜色和味道要比白水好一些,其实它也并非那么神奇,也许长时间喝会产生副作用,什么事情都是传奇、传奇越传越奇。

5,我会动脑筋想一想填一填把35679和12分别填入下面的括

3+6=9;12-5=7(或12-7=5)或5+7=12;9-6=3(或9-3=6)自己选用。 古代年龄称谓大全 古人创制了各式各样的年龄称谓,很多今天还在继续使用。 0岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。 襁褓:未满周岁的婴儿。 2岁 孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。孩提:指2——3岁的儿童 8岁 总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。借指幼年。在这里,“总”就是聚拢束结的意思。总角之交(幼年就相识的好朋友)。总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。 童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。” 9岁 九龄:为9岁。 13岁 豆蔻:指女子十三岁。豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。 十三:为13岁。 15岁 及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。“及笄”即年满15岁的女子。及笄:指女子十五岁。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 志学:为15岁。 志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。 束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。 16岁 二八:为16岁。 20岁 加冠:指二十岁。古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年。加冠:指男子二十岁(又“弱冠”)。 结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。 弱冠:古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。指刚成年。指二十岁。弱冠:古代男子20岁叫作“弱”,这时就要行“冠礼”,即戴上表示已成人的帽子。“弱冠”即年满20岁的男子。后世泛指男子二十左右的年纪。弱冠是男子二十岁。 30岁 而立(而立之年):因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称30岁为“而立之年”。而立之年:指三十岁。而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。 始室:三十岁。《礼记·内则》:“三十而有室,始理男事”。 40岁 不惑(不惑之年):因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”——《论语·为政》),所以后代称40岁为“不惑之年”。不惑之年:指四十岁。不惑是男子四十岁(不惑,“不迷惑、不糊涂”之意)。 50岁 艾:古称五十岁的人为“艾”。《礼记·曲礼上》:“五十曰艾。”艾称年老的。 半百、知天命、知命之年:知命之年,指五十岁(又“知天命”、“半百”)。 知命:是男子五十岁(知命,“知天命”之意)。“知命”是“知天命”的缩略语。 知天命:孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称50岁为“知命之年”。 知命之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称50岁为“知命之年”。知命之年:指五十岁(又“知天命”、“半百”)。 54岁 六九年:即五十四岁。 60岁 耳顺、耳顺之年、还历之年、花甲之年:均指60岁。因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称60岁为“耳顺之年”。 高龄:敬辞,称老人的年龄,多指六十岁以上。 花甲:天干地支配合用来纪年,从甲起,六十年成一周,因此称六十岁为花甲。花甲:我国古代用干支记时间。所谓干支,是天干地支的简称。天干有十,地支十二,十天干和十二地支按照顺序搭配成六十个单位,通常就叫作“六十花甲子”,也称“花甲”。把这种记时间的词语移用到记人的年龄上,就以“年届花甲”或“花甲之年”来指人到60岁了。花甲:指六十岁,用干支纪年,错综搭配,六十年周而复始。 花甲之年:指60岁。 还历之年:指60岁。 下寿:古人以六十为下寿,下寿:指60岁以上。 耆[qi]:古称六十岁的人为“耆”。 耆[qí]艾:古代以六十老人为耆。 61岁 还历寿:61岁的寿辰。由于按干支纪年法,60年为一轮,61岁正是新一轮重新算起的时候,故称“还历”。 70岁 从心之年:因为“三十而立,四十而不惑。”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。——《论语·为政》),所以后代称70岁为“从心之年”。 古稀:古代人活到70岁,也就很不容易了。杜甫有诗曰:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀。”后人就多依此诗,称70岁为“古稀之年”。 古稀寿:指70岁寿辰。源于杜甫“人生七十古来稀”的诗句。 古稀之年、悬车之年、杖围之年:均指70岁。 耋[dié]:七八十岁的年纪,泛指老年。如:耄[mào]耋[dié]之年。 杖围之年:指70岁。 中寿:七十为中寿。 悬车之年:指70岁。 77岁 喜寿:指77岁,草书喜字似七十七,故特代指77岁。 80岁 朝枚之年、朝枝之年、耄[mao]耋[die]之年:均指八九十岁。 耄:指八九十岁的年纪,泛指老年,如:老耄、耄耋之年。 耄耋:耄[mào],《盐铁论·孝养》中写道:“七十曰耄。”《礼记·曲礼》说:“八十九十曰耋。”耋[dié],《尔雅·释言》注:“八十为耋。”把上面几种说法合起来,我们可以看到,“耄耋”是指人的高寿,大约是“七老八十”了。耄[mào]耋[dié]:泛指晚年。耄,八九十岁的年纪。耄,七八十岁的年纪。耄(mao)耋(die)指八九十岁。毛传又云:“耋,老也,八十曰耋。”后人因称八九十岁的老人为“耄耋”。 耄[mao]耋[die]之年:指八九十岁。九十岁也可称耄耋之年。 中寿:指80岁以上。 伞寿80岁寿辰。因“伞”字的草体形似“八十”,故称“伞寿”。 88岁 米寿:指88岁。因米字拆开好似八十八,故借指88岁。此外,还含有年事虽高,但食欲旺盛之意。 90岁 上寿:九十为上寿。 99岁 白寿:指99岁,百少一为99,故借指99岁。 100岁 期颐:指百岁高寿。期颐:期,朱熹讲是“周匝之义”,即转过一圈了,“谓百年已周”。颐,朱熹讲是“谓当养而已”。即生活起居诗人养护。期颐就是指百岁之人。期颐指一百岁。“期颐”是人寿至“百岁”的特称。《礼记·曲礼上》:“百年曰期颐。”郑玄注:“期,犹要也;颐,养也。不知衣服食味,孝子要尽养道而已。”意思是:人至百岁,饮食、居住、动物等各方面都需要孝子照养,所以“百岁”称作“期颐”。 期颐之年:指百岁。 108岁 茶寿:指108岁。茶字上面廿,下面为八十八,二者相加得108岁。

文章TAG:

最早 发现 现在 什么 茶的最早发现在什么时代

大家都在看

-

来自光绪年间的熟普,什么是全叶冲泡

2022-04-02

-

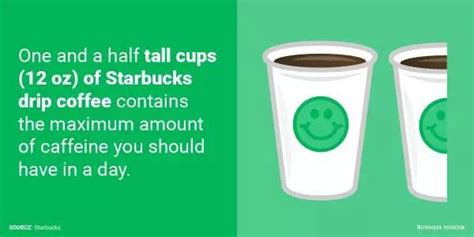

星巴克中杯含多少咖啡,每杯咖啡含多少咖啡因

2022-04-18

-

什么是茶叶杀青,茶叶杀青杀到什么样子

2022-04-12

-

明治时期龙文堂大龙壶,龙文堂铁壶如何鉴别

2022-04-18

-

老班章普洱茶为什么便宜,普洱之王老班章怎么了

2022-05-02

-

峨眉雪芽什么档次,喝峨眉雪芽有什么好处

2022-07-04

-

寄生螃蟹脚的功效与作用,螃蟹脚有什么功效与作用

2022-05-31

-

中国茶叶销量排名前十位,中国十大名茶最新排名

2025-01-23

-

男同巨黄Gay小说好爽,求一篇GAY文的名字两人都毕业于北大攻写的真实故事受好像

2023-12-09

-

福建漳州有什么茶叶,漳州这六种茗茶

2022-08-06

-

茶叶上的绒毛是什么,茶毛是什么

2022-08-30

-

喝莓茶为什么会拉肚子,为什么喝茶会拉肚子

2022-05-06

-

喝浓茶对身体有哪些危害,浓茶有什么危害

2022-04-19

-

菊花枸杞茶苦吗,为什么菊花枸杞茶会苦

2022-04-03

-

如何在淘宝买茶叶,不懂茶该怎么买茶叶

2022-04-25